Le Acque del fiume Lethe - Ed. Silvana editoriale

Il volume, con un saggio introduttivo di Roberto Mutti ( la poesia dell'oblio ), documenta il progetto fotografico di Alessandra Cevasco e Davide Marino, dedicato al mito del fiume Lethe, le cui acque erano dotate della singolare caratteristica di cancellare la memoria. Il lavoro dei due fotografi, frutto di importanti meditazioni parallele, avanza in un percorso che si snoda come in un lunghissimo piano sequenza: indaga sulle espressioni dei visi, si sofferma sugli oggetti, scruta con curiosità sulla semplicità degli interni. Catapultati in una realtà dal sapore antico, entrambi si muovono con la consapevolezza che mentre la memoria è fondamentale per l’uomo quanto la storia, l’oblio ne è un necessario corollario perché serve come elemento di selezione, come purificazione in grado di lasciare spazio ad altre sensazioni, ad altri e ulteriori ricordi che il futuro ci regalerà.

© Silvana Editoriale 2014

LA POESIA DELL’OBLIO

I bei luoghi che percorriamo in cerca di ispirazione

ci sorprendono per la malinconia cui possono indurre

Robert Adams

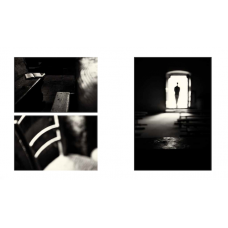

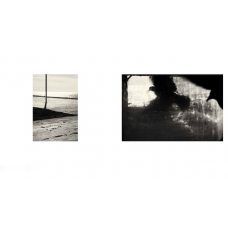

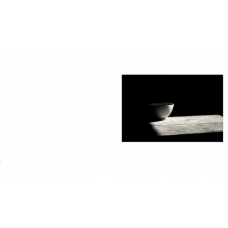

Se c’è qualcosa del passato con cui dobbiamo fare i conti, questo è il concetto di mito. Come spesso succede ai termini del cui impiego si eccede, anche questo ha perso nell’uso comune molte delle sue fondamentali caratteristiche, perfino quella della sua definizione visto che con troppa leggerezza si confondono, come fossero sinonimi, gli aggettivi mitico e mitologico. Invece il mito ricopre nella storia della riflessione occidentale un ruolo importantissimo perché, fin dal VI secolo a.C., ha rappresentato la forma più coerente con cui la conoscenza ha fatto la sua comparsa nell’ambito del pensiero critico. Tutto viene raffigurato in una forma narrativa la cui discorsività cela ma non nasconde del tutto quel nucleo di verità che rappresentava una sfida intellettuale di alto profilo lanciata – dato che si trattava di una conoscenza esposta prevalentemente in forma orale – all’attento ascoltatore. In altri termini, chi veniva a conoscenza di un mito in un primo momento lo percepiva come un racconto immaginifico dove non mancavano incongruenze (il Minotauro si ciba di carne umana anche se il toro è una creatura erbivora), salti logici (ci sono divinità che muoiono e risorgono con sospetta rapidità), apparenti e crudeli contraddizioni (chi non risolve un enigma è destinato a morire). Chi non si ferma alle apparenze può però accorgersi di quanto le cose stiano in modo diverso: la creatura mostruosa allude alla bestialità del potere come anche alla necessità di creare un tabù sui rapporti fra uomini e animali, l’avvicendarsi di vita e morte rappresenta l’alternarsi delle stagioni nei riti agresti mentre l’importanza dell’enigma per la sopravvivenza indica la necessità di ben governare le parole, cosa che per una società di commercianti, marinai e viaggiatori non poteva che essere vitale. Sta di fatto che ogni storia inscritta nell’ambito del mito, per quanto possa apparire anomala, contiene sempre nel suo nucleo centrale un nocciolo di verità che è necessario saper cogliere. Personificare un concetto astratto permetteva, infatti, di raggiungere contemporaneamente due obiettivi fra di loro differenti ma altrettanto importanti: per un verso rendere fruibile per un vasto numero di persone ragionamenti altrimenti incomprensibili (il dio Cronos è la raffigurazione dell’idea assai complessa di Ordine) e per l’altra tende a costruire un percorso sinuoso che pochi eletti sanno seguire per arrivare, dopo non poca fatica, a decodificare i messaggi per cogliere, al di là delle apparenze, la loro autentica essenza. Richiamarsi con il garbo e la perizia necessarie a un mito come quello che parla delle acque del fiume Lethe dotate della singolare caratteristica di cancellare la memoria è l’intento posto al centro del progetto creato da Alessandra Cevasco e Davide Marino. L’assunto di partenza è scivoloso perché l’inevitabile richiamo è a Platone, comparendo il mito di Er nell’ultimo libro de “La Repubblica”: da quando Susan Sontag ne ha analizzato nel suo saggio “Sulla fotografia” il meraviglioso mito della caverna, il filosofo greco compare in troppi discorsi, in troppe citazioni, in troppe evocazioni per non generare il sospetto che chi lo fa non manovra con la dovuta perizia questo materiale teorico. Eppure qualsiasi bravo studente liceale dovrebbe ben sapere che Platone non è da considerare un teorico dell’immagine ma un suo acerrimo nemico, essendo convinto assertore del fatto che ogni rappresentazione artistica, per il fatto stesso di essere tale, allontana l’uomo dalla realtà e così ne rende più difficile, se non impossibile, la comprensione. Cevasco e Marino, invece, si limitano correttamente a usare il mito come fonte dialettica cui accedere, giustamente convinti della ricchezza di quanto è a loro disposizione. Fin dal 2009, dedicando una giornata alla settimana con la pazienza e l’attenzione che ricordano un rito laico, hanno battuto i paesini dell’entroterra ligure alla ricerca non solo delle persone che ancora lì abitano ma anche e soprattutto di quella tenace memoria di cui sono rimasti unici e diretti testimoni. La prima cosa di cui si sono resi conto è la duplicità di questa situazione che, se per un verso trova aspetti molto positivi proprio nella testimonianza diretta e quindi priva di quei filtri che talvolta ne falsificano la spontaneità, dall’altro proprio per il fatto di legarsi indissolubilmente a vite a lungo vissute, rischiava e rischia di perdersi con quelle stesse persone. Strano il nostro scoramento di fronte a situazioni di questo genere, un sentimento che caratterizza noi contemporanei abituati ad affidarci a documenti, scritti, registrazioni, immagini, libri, filmati da utilizzare per costruire una solida codificazione delle vita. Gli storici della contemporaneità sono così costretti a utilizzare solo una parte di tutto ciò con un lavoro prevalentemente di sintesi mentre, al contrario, nel passato era da un raffronto analitico che si sfruttavano i pochi dati per ricavarne un quadro più generale dell’epoca. Abituati come siamo a poter far conto su una sterminata quantità di dati, noi rimaniamo spiazzati di fronte alla possibilità di non poterne avere a sufficienza. Alessandra Cevasco e Davide Marino si sono trovati dunque di fronte a una situazione di equilibrio dove la memoria e l’oblio diventano i due poli di una tensione da cui qualcosa sottilmente emerge. Il lavoro dei due fotografi, frutto di importanti meditazioni parallele, avanza in un percorso che si snoda come in un lunghissimo piano sequenza: indaga sulle espressioni dei visi, si sofferma sugli oggetti, scruta con curiosità sulla semplicità degli interni. Catapultati in una realtà dal sapore antico, entrambi si muovono con la consapevolezza che mentre la memoria è fondamentale per l’uomo quanto la storia, l’oblio ne è un necessario corollario perché serve come elemento di selezione, come purificazione in grado di lasciare spazio ad altre sensazioni, ad altri e ulteriori ricordi che il futuro ci regalerà perché ogni elemento del passato prelude a qualcun altro del presente. Tanto più che il soggetto con cui si confrontano è quel mondo degli umili – o dei vinti per citare la bellissima definizione di Nuto Revelli – che raramente si affaccia all’attenzione di tutti. Non sono due atteggiamenti opposti ma elementi complementari di un approccio dialettico che parte dalla consapevolezza che in casi come questi, se le parole possano depistare rivelandosi così inadeguate, è all’espressione artistica che bisogna ricorrere se si vuole indagare fino a cogliere l’aspetto più profondo della realtà. E’ quanto hanno fatto i due autori nei loro reciproci percorsi che terremo distinti per sottolinearne nella stessa misura l’autonomia ma anche la reciprocità che li intreccia in un unico percorso dialettico. L’elemento dominante che subito si coglie nelle immagini di Alessandra Cevasco è la sua predilezione per una scansione ritmica che non considera mai la singola immagine in quanto tale ma la inserisce in dittici e i n sequenza dotate di un ritmo quasi musicale. Lo si coglie fin dall’inizio quando il percorso inizia con il volo di un uccello che si muove in una stanza la cui finestra è chiusa da chissà quanto tempo, come testimoniano le reti ricoperte di una polvere antica che le ricoprono. Chiedersi da dove è entrato o se il suo è un aspetto che rimanda a complesse metafore (un’Annunciazione, il messaggio di una pace possibile ma prigioniera, una speranza) sono ovviamente domande che non pretendono risposte perché, come sempre quando si è di fronte a un dimensione poetica, per tutti conta soprattutto il mistero. Certo è che osservando nell’immagine che completa il dittico la luce che colpisce solo la metà del quadrante di un orologio rendendo difficoltosa ma non impossibile la lettura dell’ora senza dirci se è fermo o in movimento, si comprende che da ora in poi sarà proprio la luce a ergersi a protagonista. Questa taglia netta la parete su cui si staglia una finestra la cui metà chiara è creata dal riflesso del sole sui vetri mentre quella nera dipende dalla mancanza degli stessi poi si sposta depositandosi ora sulla serenità del primo piano del viso di un uomo e ora sull’inquieta sottolineatura della presenza della spuma bianca che la risacca deposita su una sabbia nera per poi allargarsi inaspettatamente nella visione lattiginosa di una nebbia da cui emergono i rami di un albero sottili come braccia di una danzatrice. In questo percorso appena iniziato già si coglie l’intenzione dell’autrice di interrogare la realtà calandola in un’atmosfera oracolare ed è per questo che poche parole scandite con cadenza poetica come una rivisitazione degli haiku giapponesi si alternano alle fotografie di cui sono comunque parte integrante. Una costante sono poi le finestre, intese nella loro valenza simbolica o come elementi capaci di sottolineare e scandire il rapporto fra l’interno e l’esterno, fra la realtà, il modo di osservarla e quello di immaginarla: ne troveremo di delicate per le tende che le adornano, chiuse come le grate di una prigione, aperte davanti a una sedia vuota come il simbolo di una ritrovata libertà. Il ritmo narrativo è scandito dal ricorso a dittici e trittici capaci di creare accostamenti fra elementi simili – tronchi d’albero, stipiti di legno carezzati dalla luce, foglie adagiate oltre una rete metallica di protezione – oppure di cercare analogie più sottili basate sulle composizioni come nel caso della donna anziana dal volto solcato dalle rughe che sembra osservare la levigatezza delle tre scodelle che brillano nel buio da cui emergono. La presenza umana è costante anche se la sensazione è che sia silenziosa come l’uomo che cammina solitario in un campo, quello ripreso di spalle, quello che si staglia in controluce sulla soglia della porta di una chiesa o i due che emergono dal buio l’uno in piedi e l’altro seduto, i profili appena illuminati per trasmettere una suggestione che ha il sapore della melanconia. Anche gli oggetti, sempre semplici come una mela, una bottiglia, qualche barattolo, assumono qui una loro centralità ordinati e avvolti come sono in un’atmosfera delicatissima. Più ci si avventura in questo percorso più l’aspetto descrittivo lascia spazio a lampi visionari: un albero che per un attimo ci era parsa la sagoma di una divinità antica, una persona affacciata dietro una porta che era invece una maschera dall’espressione fissa, un viso delicato e sorridente che è quello di una statua immobile nella sua mancanza di vita. Improvviso, nel silenzio, un intenso battere d’ali: gli uccelli si posano su un davanzale, le loro ombre corrono rapide sulle pareti prima di scomparire lontani. Così, guardando verso il mare e la linea lontana dell’orizzonte, forse li si può vedere in lontananza. Davide Marino calibra il suo lavoro sui toni di un intenso simbolismo cui il bianconero delle stampe conferisce una particolare carica. Il suo è uno sguardo che alterna con cadenza poetica il lontano e il vicino, il paesaggio esterno e la ripresa in interni, la figura umana e lo still life di oggetti. Proprio questo aspetto colpisce per la carica emotiva e talvolta consapevolmente drammatica che sa trasmettere perché è come se questi apparissero dotati di un doppio carattere: per un verso sembrano objet trouvé che rimandano alla tradizione dell’inquietante normalità dadaista, per l’altro danno l’impressione di essere stati attentamente composti alla ricerca di una studiata armonia capace di avvicinare su un’unica mensola, completamente impolverati, una bottiglia e un vaso, un piccolo contenitore che l’etichetta corrosa dal tempo ci dice aver contenuto olio di ricino e un cavolo fresco dalle brillanti venature bianche. E’ come se lo sguardo del fotografo si distogliesse dal percorso di studio dei personaggi per concentrarsi sui particolari colti con la coda dell’occhio ma poi posti al centro della sua visione. Ecco, dunque, i tanti contenitori – bottiglie di vetro, vasi di peltro, bicchieri, una brocca – calati in un’atmosfera dolcemente melanconica perché in quei recipienti l’acqua è prosciugata da chissà quanto tempo e i fiori che una mano gentile vi aveva messo sono ora così secchi da sembrare piccole sculture vagamente funeree. Ma questo per Marino è solo il contorno, essendo le persone le vere protagoniste del suo muto racconto: ce lo dice da subito con due profili, aspro quello dell’uomo e antico quello della donna che ricorda certi ritratti femminili di Alexandr Rodcenko. Lo ribadisce con i tre anziani illuminati dalla luce proveniente dalla finestra, con quella coppia ripresa in un interno dove su un tavolo risaltano – guarda un po’ – un bicchiere e una bottiglia mentre là in fondo si intravede la sagoma di una stufa. Ora le figure umane si prendono la scena e c’è pure, inaspettata, una ragazzina intenta a leggere che conferisce all’insieme dominato dal bianco e dal chiarore un che di allegro. Compaiono, alternate alle immagini, frasi che non sono didascalie ma occasioni per dare un ruolo nuovo alle parole conferendo loro una voluta musicalità. Il senso del tempo in un’atmosfera che immaginiamo calata in un sostanziale silenzio ora è scandito dai colpi secchi delle carte maneggiate con sicurezza da un anziano che in mancanza di un tavolo usa una sedia, dal passo del contadino che si incammina verso i campi con un forcone in spalla e un bottiglia d’acqua nel taschino della camicia a scacchi, dalla postura di quello più anziano che esibisce mani grosse e callose le cui unghie spesse sono il punctum verso cui si concentra lo sguardo. Davide Marino ama la luce naturale e se, talvolta, la fa arrivare nelle case attraverso le finestre, più comunemente la insegue per lavorare in esterni dove trova gli elementi per costruire storie fatte di piccoli gesti. C’è l’uomo seduto sui gradini di casa che sembra chiedersi la ragione per cui su quelle pietre non passa quasi più nessuno e c’è quell’altro che, invece, quell’acciottolato lo calpesta con l’attenzione che merita una strada in discesa probabilmente scivolosa. C’è la ragazzina orgogliosa del nido che tiene fra le mani e c’è la coppia che non ti aspetti costituita da una anziana che appare da dietro i vetri sporchi di una finestra vecchia quanto lei e da una bambina ripresa di spalle mentre la guarda in un incrocio di sguardi, di generazioni, di aspettative. Ora si comprende che le persone e le cose si possono confondere ed è in tal modo che il fotografo le osserva, disposto a conferire una inaspettata vitalità a oggetti che ora assumono una più precisa valenza simbolica: è così per le due foglie una delle quali galleggia mentre l’altra è sommersa nell’acqua, per quelle cose posate su un tavolo per evidenziare quanto sono scarne, povere, irriconoscibili come tutte quelle che non servono più a nulla. Ma il discorso vale anche per quelle composizioni – barattoli, un compasso da falegname, un antico macinino – così ben accostati da farci accettare l’idea che il Caso sia capace di composizioni artistiche. Ora il percorso si esaurisce di fronte ai due ritratti di anziani che sembrano estranei, come volessero rappresentare la vita invece di viverla e chissà che pensieri passano nelle loro menti. Forse per un attimo si soffermano su quell’angolo della cucina dove i piatti, lo straccio e la schiumarola appesa a un chiodo piantato nel muro evocano una pittura fiamminga che sicuramente non hanno mai visto, forse riguardano il ferro ben forgiato del parapetto, un tempo orgoglio di chi lo poteva esibire e ora traccia abbandonata del passato. Poco più in là una donna stende i panni appena lavati: chissà se lo ha fatto immergendoli nell’acqua del Lethe.

Roberto Mutti